Курс в целом и каждый его модуль нацелены на конкретный результат и содержат учебные цели и задачи, теоретический блок с цветными иллюстрациями, схемами и справочными материалами, практический блок с тренировочными заданиями, а также блок с итоговыми проверочными работами.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/468049/

Показаны сообщения с ярлыком 11 класс. Показать все сообщения

Показаны сообщения с ярлыком 11 класс. Показать все сообщения

понедельник, 24 мая 2021 г.

Биология: модульный триактив - курс

Модульный учебно-практический курс позволяет добиться значительного повышения результативности в освоении школьного курса биологии и подготовке к итоговому контролю и ЕГЭ. Материал издания активизирует работу обучающегося по трём направлениям: актуализация и систематизация знаний по предмету; развитие умений и навыков практического применения знаний при выполнении типовых экзаменационных заданий; формирование универсальных учебных действий, необходимых для успешного выполнения экзаменационных работ.

среда, 1 апреля 2020 г.

суббота, 15 февраля 2020 г.

Циклы размножения семенных растений

Дорогие ребята, тема о циклах размножения семенных растений достаточно сложная для учащихся 9, 11 класса. Понятно, что эта тема в 6 классе рассматривается в общих чертах и сталкиваясь с ней в 9-м при подготовке к ОГЭ, ученикам приходится проходить ее заново. Предлагаю вам посмотреть видео о размножении голосеменных и покрытосеменных, которые помогут представить общую картину чередования поколений у этих отделов растений.

Микрословарь

Микрословарь

Гаметы - половые клетки ( яйцеклетки- , спермии- ) .

Зигота - оплодотворенная яйцеклетка.

Спорофит – бесполое диплоидное (2n) поколение. Преобладает в цикле развития всех растений, кроме зеленых водорослей и мхов.

Гаметофит – половое гаплоидное (n) поколение. Преобладает в цикле развития зеленых водорослей и мхов.

Заросток – редуцированное половое поколение папоротникообразных.

Зигота - оплодотворенная яйцеклетка.

Спорофит – бесполое диплоидное (2n) поколение. Преобладает в цикле развития всех растений, кроме зеленых водорослей и мхов.

Гаметофит – половое гаплоидное (n) поколение. Преобладает в цикле развития зеленых водорослей и мхов.

Заросток – редуцированное половое поколение папоротникообразных.

Источник

воскресенье, 9 февраля 2020 г.

Биосфера и ее границы

Границы биосферы ее структура и функции

Структура и круговорот веществ в биосфере

В структуру биосферы, по определению академика В. Вернадского, входят семь типов вещества, основными из которых являются:

- живое – главный компонент, включающий в себя совокупность всех видов животных, растений, микроорганизмов и т.д.;

- биогенное – мёртвый материал, образованный жизнедеятельностью живых организмов (нефть, каменный уголь, торф, газы и др.);

- косное – не связанное с живыми организмами и имеющее неорганическое происхождение (вода, горные породы и т.п.);

- биокосное – объединяет живую и неживую материю в различных пропорциях (почва, ил и др.).

среда, 25 декабря 2019 г.

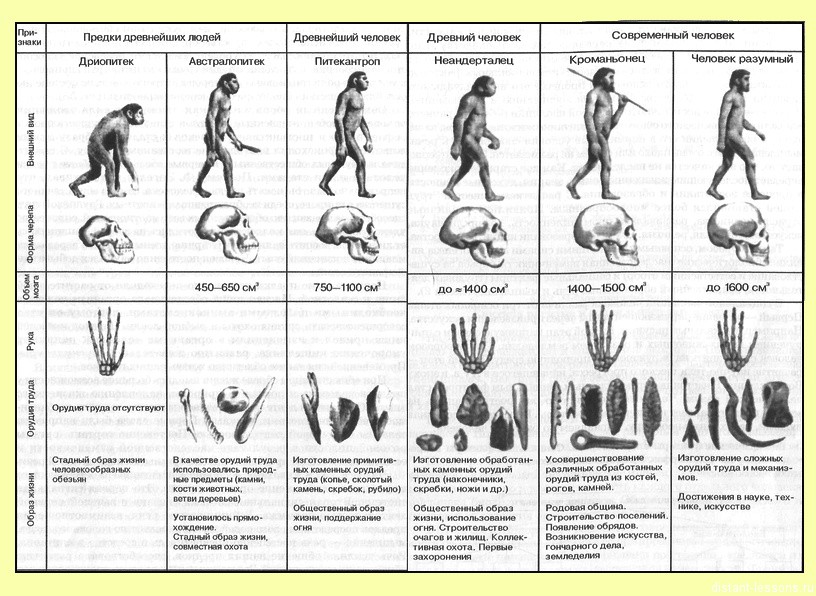

Антропогенез

Пройти тест по теме: https://goo.gl/8x5Zka Домашнее задание от Домашней Школы InternetUrok: http://goo.gl/r8cUgd

Важнейшие ароморфозы

Важнейшие ароморфозы

Эра

|

Начало (млн лет назад)

|

Важнейшие ароморфозы

|

Архейская

(древней жизни)

|

1) возникновение фотосинтеза;

2) возникновение эукариотической клетки;

3) появление полового процесса;

4) формирование многоклеточности

| |

Протерозойская

(ранней жизни)

|

1) формирование двусторонней симметрии тела;

2) возникновение третьего зародышевого листка;

3) образование систем органов;

4) формирование сквозной пищеварительной трубки;

5) возникновение кровеносной системы;

6) образование наружного скелета, поперечно-полосатой мускулатуры, членистых конечностей;

7) формирование осевых органов хордовых

| |

Палеозойская

(древней жизни)

|

1) формирование тканей и органов у растений;

2) разделение тела животных на отделы;

3) образование челюстей;

4) появление конечностей наземного типа у животных;

5) появление органов воздушного дыхания;

6) внутреннее оплодотворение;

7) формирование яйца;

8) появление рогового покрова на коже;

9) образование семян

| |

Мезозойская

(средней жизни)

|

1) формирование четырёхкамерного сердца, разделение артериального и венозного кровотоков;

2) появление молочных желез;

3) образование матки и появление внутриутробного развития зародыша;

4) появление цветка и плода

| |

Кайнозойская

(новой жизни)

|

1) развитие коры больших полушарий;

2) формирование прямохождения

|

Источник: Якласс

вторник, 13 февраля 2018 г.

Движущие силы и основные результаты эволюции по Чарльзу Дарвину

Движущие силы эволюции

Дарвин считал искусственный отбор главным механизмом, обусловившим появление и разнообразие культурных растений и домашних животных. В процессе изучения искусственного отбора ученый пришел к мысли о наличии подобного явления в природе. Каковы движущие силы эволюции видов? Ответ на этот вопрос Дарвин видел в двух составляющих.

Во-первых, он указал на наличие неопределенной (индивидуальной) изменчивости организмов в природных условиях их обитания.

Наличие индивидуальной изменчивости в природе Дарвин определил по ряду фактов. Например, пчелы отличают пчел из своего и соседних ульев. Растения, выросшие из желудей одного дуба, различаются множеством мелких внешних особенностей и т. д.

Во-вторых, Дарвин пришел к выводу, что приспособленность дикорастущих видов, как и культурных форм, — результат отбора. Но этот отбор производится не человеком, а окружающей средой. Индивидуальная изменчивость в природе является материалом для отбора. Также как породы животных и сорта растений целесообразно приспособлены к потребностям человека, виды приспосабливаются к жизни в определенных условиях среды.

Как уже упоминалось, организмам свойственно стремление к размножению в геометрической прогрессии. Однако далеко не все родившиеся особи доживают до половозрелого возраста. Причины этого различны. Может наблюдаться гибель организмов от нехватки кормовых ресурсов, неблагоприятных факторов среды, болезней, врагов и т. д. Исходя из этого, Дарвин пришел к выводу, что между организмами в природе постоянно идет борьба за существование.

Борьба за существование — совокупность многообразных и сложных взаимодействий организмов между собой и с окружающими их условиями внешней среды.

Дарвин выделил три формы борьбы за существование: внутривидовую, межвидовую и борьбу с неблагоприятными условиями среды.

Внутривидовая борьба — взаимоотношения между особями одного и того же вида. Дарвин считал внутривидовую борьбу наиболее напряженной. Безусловно, организмы, принадлежащие к одному виду, предъявляют сходные требования к корму, условиям размножения, убежищам и др. Максимально остро такая борьба протекает при значительном увеличении численности особей вида и ухудшении условий существования. Это приводит к гибели части особей или к устранению их от размножения. Например, внутривидовая борьба проявляется в виде конкуренции за участки гнездования у птиц или за полового партнера у животных одного вида. Проросшие семена растений, например берез, часто погибают потому, что почва уже густо заросла сеянцами этого же вида. Молодые проростки испытывают при этом недостаток освещенности, питания и др. У жука мучного хрущика превышение допустимого числа особей на единице пищевого субстрата приводит к нарушению половых циклов и каннибализму.

Межвидовая борьба — взаимоотношения между особями разных видов. Типичными примерами межвидовой борьбы являются известные вам типы межвидовых взаимоотношений: «хищник-жертва», «паразит-хозяин» и др. Результатом межвидовой борьбы является то, что ввиду лучшей приспособленности один из видов может вытеснять другой. Например, американская норка, ввезенная в Беларусь, постепенно вытесняет европейскую норку. Это происходит за счет более крупных размеров и выраженной агрессивности американской норки. Сорные растения на полях вытесняют культурные, конкурируя с ними за влагу, свет и минеральное питание.

Борьба с неблагоприятными условиями среды — выживание наиболее приспособленных особей, популяций и видов в изменившихся условиях неживой природы. Эта форма борьбы более остро проявляется, когда какой-либо из абиотических экологических факторов находится в дефиците или избытке. Такие ситуации складываются при сильных засухах, наводнениях, заморозках, пожарах, извержении вулканов и т. п. Например, в пустынях борьба за существование у растений направлена на экономное расходование влаги. В результате у некоторых растений сформировались приспособления в виде мясистых листьев или стеблей для запасания воды. У других встречаются листья-колючки для уменьшения испарения, глубоко проникающие корни для использования грунтовых вод и т. д. Другой пример борьбы с неблагоприятными условиями среды — миграция перелетных птиц в теплые страны при наступлении холодов.

Естественным результатом всех форм борьбы является снижение из поколения в поколение численности наименее приспособленных особей. Это связано, как с их непосредственной гибелью, так и с меньшим количеством производимых на свет потомков. С другой стороны, более приспособленные особи увеличивают свою численность. При этом они в каждом следующем поколении отнимают у менее приспособленных все больше и больше необходимых для жизни ресурсов. Это постепенно приводит к полному вытеснению последних из биотопа. Данный процесс, постоянно протекающий в природе, Дарвин и назвал естественным отбором.

По Дарвину, естественный отбор — процесс выживания и размножения наиболее приспособленных к условиям обитания особей и гибель менее приспособленных.

Естественный отбор протекает под воздействием факторов окружающей среды (температуры, влажности, света, паразитов, конкурентов, хищников и др.). Естественный отбор позволяет сохранять и накапливать мелкие наследственные изменения, полезные в данных условиях существования. Например, даже незначительное удлинение хоботка у шмелей позволяет им добывать пыльцу из цветков с удлиненным венчиком. В этом случае длиннохоботковые шмели имеют неоспоримое преимущество.

Отбор происходит непрерывно в ряду поколений и сохраняет преимущественно те формы, которые в наибольшей степени приспособлены к данным условиям среды. Естественный отбор и борьба за существование неразрывно связаны между собой и являются движущими силами эволюции видов. Данные движущие силы способствуют совершенствованию организмов, результатом которого является их приспособленность к среде обитания и многообразие видов в природе.

Основные результаты эволюции

По Дарвину, результатами эволюции являются приспособленность организмов к среде обитания и многообразие видов в природе. Приспособленность — совокупность адаптаций (особенностей внешнего и внутреннего строения и поведения организмов), которые обеспечивают данному виду преимущество в выживании и оставлении потомства при определенных условиях среды.

Многообразие видов — второй важный результат эволюции. Во первых, неопределенная изменчивость и протекающий на ее основе естественный отбор приводят к многообразию взаимоотношений между организмами. Во-вторых, наша планета характеризуется множеством различающихся по силе действия экологических факторов биотопов. На основе перечисленного выше и формируется многообразие видов в природе. Преимущество в этом случае получают наиболее высокоорганизованные и приспособленные к условиям среды формы. Дарвин подчеркивал, что одновременное существование видов живых организмов с различным уровнем организации объясняется тем, что их эволюция шла одновременно в нескольких направлениях.

ИсточникБорьба за существование — совокупность многообразных и сложных взаимодействий организмов между собой и с окружающими их условиями внешней среды. Следствием борьбы за существование является естественный отбор. В результате действия естественного отбора достигаются основные результаты эволюции: приспособленность организмов и многообразие видов в природе.

понедельник, 12 июня 2017 г.

Ароморфозы

Ароморфоз — возникновение в ходе эволюции признаков, которые существенно повышают уровень организации живых организмов. Ароморфозы дают большие преимущества в борьбе за существование, открывают возможности освоения новой, прежде недоступной среды обитания.

воскресенье, 30 апреля 2017 г.

Методы изучения клетки.

Для изучения строения и жизнедеятельности клеток применяют самые разнообразные методы. Исторически первым методом стала световая микроскопия, которая основана на том, что через прозрачный или полупрозрачный объект исследования проходят лучи света, попадающие затем в систему линз объектива и окуляра. Линзы увеличивают объект исследования. С помощью световых микроскопов была открыта клетка и некоторые ее структуры (пластиды, ядро, оболочка, вакуоли). Но многие клеточные структуры или детали их строения невозможно было рассмотреть из-за их прозрачности. Поэтому были разработаны специальные методы фиксации и окрашивания исследуемого материала, позволяющие получить препараты, на которых были бы хорошо видны окрашенные структуры клетки, как, например, в клетках кончика корня лука (рис. 25).

В начале 1930-х гг. был создан электронный микроскоп (рис. 26), который дал возможность детально рассмотреть клеточные структуры размером до 0,1 нм. В электронном микроскопе вместо световых лучей используется пучок электронов.

Под электронным микроскопом видны биологические мембраны (толщина 6—10 нм), рибосомы (диаметр около 20 нм) и другие структуры клетки.

Для выделения и подробного изучения отдельных органоидов клетки часто используется метод дифференциального (разделительного) центрифугирования: разрушенные клетки помещают в центрифугу — прибор, в котором пробирки с клеточным материалом вращаются на очень высокой скорости. Разные клеточные структуры имеют различные массу, размеры и плотность, поэтому под действием центробежной силы в растворах определенных веществ (например, сахарозы или хлорида цезия) они оседают с разной скоростью и останавливаются в определенном слое жидкости, что дает возможность отделить одни частицы от других. Таким методом отделяют митохондрии, рибосомы и другие органоиды клетки.

В распоряжении современных ученых имеется целый ряд химических и физических методов, позволяющих исследовать различные виды молекул, входящих в состав клетки. Для изучения локализации отдельных химических веществ в клетке широко используются методы цито- и гистохимии. Они основаны на избирательном действии реактивов и красителей на определенные химические вещества, содержащиеся в той или иной клеточной структуре.

Если требуется проследить за каким-либо химическим соединением в клетке, то можно заменить один из атомов в его молекулах на радионуклид. Такие молекулы будут иметь радиоактивную метку, по которой их можно обнаружить с помощью счетчика радиоактивных частиц или по способности засвечивать фотопленку. Чаще всего в качестве радиоактивных меток используют нуклиды водорода (3Н), углерода (14С) и фосфора (32Р). Такой метод получил название авторадиографии.

Метод рентгеноструктурного анализа дает возможность определять пространственное расположение атомов и их группировок в молекулах (например, ДНК, белков), входящих в состав клеточных структур.

Для изучения процессов деления клеток, их дифференцировки и специализации используют метод клеточных культур — выращивание клеток многоклеточных организмов на питательных средах в контролируемых условиях.

При исследовании живых клеток, выяснении функций отдельных органоидов применяют методы микрохирургии, т. е. оперативного воздействия на клетку: удаление отдельных органоидов или их пересаживание из одних клеток в другие, микроинъекции различных веществ и т. д.

Проследить за процессами, происходящими в живой клетке в течение длительного времени, позволяет замедленная кино- или видеосъемка через мощные световые микроскопы.

понедельник, 10 апреля 2017 г.

Инфографика. Цвет крови

Кровь — это жидкая соединительная ткань, выполняющая транспортную (перенос газов, питательных веществ, гормонов), защитную (иммунитет), гомеостатическую (поддержание кислотно-основного и водно-электрического баланса) и механическую функции организма. Ниже представлена инфографика, иллюстрирующая отличия химического состава, а значит и цвета крови у различных групп организмов.

Источник: www.priroda.su

воскресенье, 26 марта 2017 г.

Бактерии

Классификация бактерий – очень сложная задача, поскольку существует очень мало морфологических признаков, по которым бактерии можно различать.

Метод Грама — метод окраски микроорганизмов для исследования, позволяющий дифференцировать бактерии по биохимическим свойствам их клеточной стенки. Предложен в 1884 году датским врачом Гансом Кристианом Грамом.

По Граму бактерии окрашивают анилиновыми красителями — генциановым или метиловым фиолетовым и др., затем краситель фиксируют раствором иода. При последующем промывании окрашенного препарата спиртом те виды бактерий, которые оказываются прочно окрашенными в синий цвет, называют грамположительными бактериями, обозначаются Грам (+), — в отличие от грамотрицательных, Грам (−), которые при промывке обесцвечиваются.

Окраска по Граму имеет большое значение в систематике бактерий, а также для микробиологической диагностики инфекционных заболеваний.

Грамположительны кокковые (кроме представителей рода Neisseria) и спороносные (за исключением Coxiella burnetii) формы бактерий, они окрашиваются в иссиня-чёрный (тёмно-синий) цвет.

ВОПРОСЫ ОГЭ

Ниже приведены некоторые классификации бактерий.

А. Форма клеток:

Б. Окраска по Граму:

1. грамположительные (краситель проникает в цитоплазму всех клеток)

2. грамотрицательные (краситель проникает в цитоплазму только мёртвых

В. По связи клеток друг с другом:

1. одиночные

2. колониальные

Г. По наличию жгутиков:

1. без жгутиков

2. с одним жгутиком

3. с двумя и более жгутиками

Внимательно рассмотрите микрофотографию окрашенного по Граму препарата бактерий Escherichia coli и классифицируйте их по приведённым выше вариантам классификации. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г |

2

|

2

|

1

|

1

|

ОТВЕТ:

На микрофотографии изображены бациллы, грамотрицательные (окрашены не все клетки), одиночные, без жгутиков

На микрофотографии изображены бациллы, грамотрицательные (окрашены не все клетки), одиночные, без жгутиков

вторник, 10 января 2017 г.

Особенности, строение и функции бактериальной клетки

Открытие бактерий

Открытие бактериальных клеток произошло только с развитием техники. А конкретно, с изобретением в 1695 году микроскопа, дающего увеличение в 300 раз. Сделано это было итальянцем Антонио Ван Левенгуком. Ученый рассматривал в свое изобретение капельки грязной воды и увидел, что они просто кишат мельчайшими организмами. Назвал он их анималькули. Доказательство их несомненного существования и непосредственного участия в развитии различных заболеваний у человека было совершено благодаря опытам Луи Пастера. После этого открытия были выявлены и изучены многие возбудители инфекций. Развитие микробилогии (науки о микроорганизмах) пошло интенсивными шагами вперед. Конкретно то, каковы особенности строения бактериальной клетки, их разнообразие и формы, значение и образ жизни, изучает раздел микробиологии - бактериология. В настоящее время она тесно коррелирует с другими науками: медицинской микробиологией, молекулярной биологией и биохимией, биофизикой, космической биологией и другими.

Открытие бактериальных клеток произошло только с развитием техники. А конкретно, с изобретением в 1695 году микроскопа, дающего увеличение в 300 раз. Сделано это было итальянцем Антонио Ван Левенгуком. Ученый рассматривал в свое изобретение капельки грязной воды и увидел, что они просто кишат мельчайшими организмами. Назвал он их анималькули. Доказательство их несомненного существования и непосредственного участия в развитии различных заболеваний у человека было совершено благодаря опытам Луи Пастера. После этого открытия были выявлены и изучены многие возбудители инфекций. Развитие микробилогии (науки о микроорганизмах) пошло интенсивными шагами вперед. Конкретно то, каковы особенности строения бактериальной клетки, их разнообразие и формы, значение и образ жизни, изучает раздел микробиологии - бактериология. В настоящее время она тесно коррелирует с другими науками: медицинской микробиологией, молекулярной биологией и биохимией, биофизикой, космической биологией и другими.

Подписаться на:

Сообщения

(

Atom

)